为深化《公共政策分析》课程的理论认知,切身感受国家乡村振兴战略的生动实践,10月26日,在任课教师刘长生教授的带领下,2025级公共管理专业研究生一行前往国家级乡村振兴示范村——株洲市荷塘区仙庾镇徐家塘村,开展了一场别开生面的实地教学。这堂“行走”的课程,旨在引导同学们在真实的政策场景中,探寻公共政策从顶层设计到基层落地的转化逻辑。

知行合一:在田野乡间设立“流动讲堂”

实践伊始,同学们在仙庾镇人民政府集结。刘长生教授在现场开宗明义,点明了本次实践的教学目标:希望同学们摆脱书本的束缚,以徐家塘村为鲜活样本,剖析“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求如何在一个具体村落中变为现实。

循线解码:透视乡村振兴的“徐家塘样本”

跟随着刘教授的讲解,同学们踏上了一条生动的实践路线,也成为解构“徐家塘样本”的探索之旅。

第一站:产业融合,解码“兴旺”之源。在柏春葡萄基地与仙荷园荷花基地,农旅结合的蓬勃景象引发了同学们的思考。大家就“一村一品”政策如何避免同质化竞争等问题现场提问。刘教授指出,有效的公共政策在于精准赋能,核心是激发农户的内生动力与市场敏锐度。

第二站:文旅赋能,感受“宜居”之变。 从紫轩明舍文化村的餐饮民宿到石塘水库的湖光山色,再到神农本草文化博览园,同学们看到的是一片集生态、文化与休闲于一体的新空间。大家深切体会到,“绿水青山就是金山银山”在这里并非口号,生态与文化已成为驱动发展的核心公共资源。

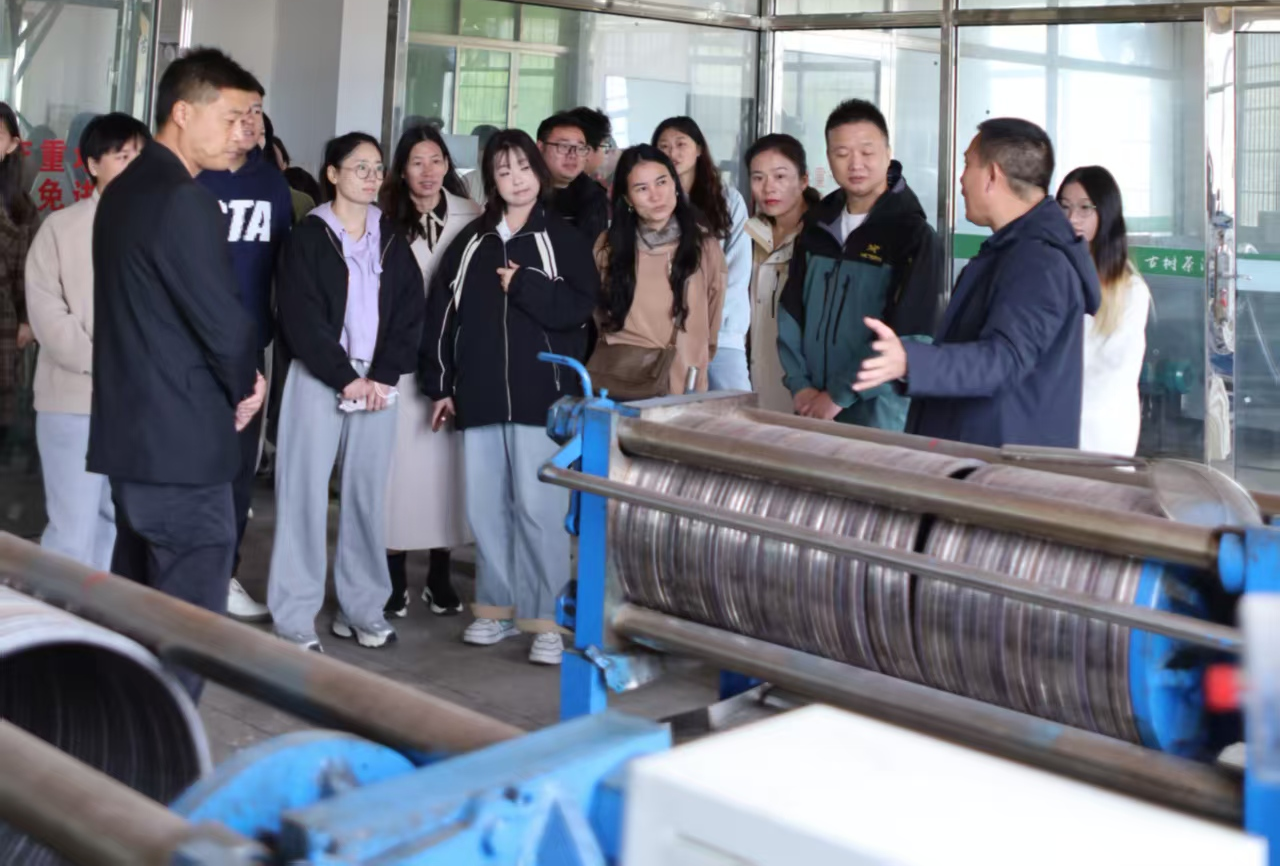

第三站:治理有效,见证“富裕”之实。 实践行程在樟霞村茶油基地与和美乡村剁辣椒生产基地迎来高潮。非遗热轧茶籽油实现年产万斤的规模化效益,地道特产通过产业化走向广阔市场。这两个点位让同学们直观感受到基层治理的成效——在村集体带领下,传统资源正转化为市场优势,切实推动了集体增收与农民致富。

学思践悟:在行走中凝聚知识与行动的共鸣

一路行程,满是收获。同学们结合课堂所学的政策工具、利益相关者分析等理论,与刘教授及当地负责人展开了热烈讨论。政策执行的难点、产业发展的可持续性、农民主体作用的发挥……一个个抽象的理论议题,在田野对话中变得清晰而深刻。刘教授主导的规划,让我们看到了系统性政策设计的强大力量。这趟行走的课堂,让我们真正理解了何为“治理有效”。

本次徐家塘实地教学是我院研究生培养模式创新的生动体现。它成功打通了理论知识与治理实践的壁垒,不仅拓宽了学生的学术视野,更点燃了大家投身公共事务、服务国家战略的热情。同学们纷纷表示,将以此次实践为新的起点,深耕公共管理理论,为中国的乡村治理与公共政策优化贡献智慧与青春力量。(余学深/秦党红)